蓝宝石生长晶炉用钨坩埚的特点

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2017年3月07日 星期二 11:41

- 作者:qiongzhen

- 点击数:1019

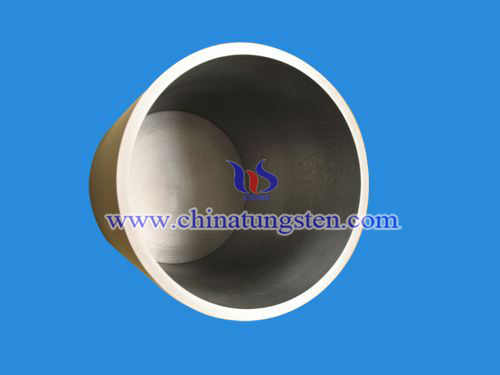

蓝宝石长晶炉用钨钼制品主要是以纯度高于99.95%的钨原料和钼原料生产而成的产品,包含钨坩埚、钨板、钨片、钨丝、钨电极屏、钨筒、钨隔热屏、钼坩埚、钼隔热屏、钼发热体、钼热场、钼支撑架和钼电极屏等。得益于所有金属中熔点最高的金属钨,钨坩埚广泛应用于蓝宝石单晶生长。

采用钨坩埚作蓝宝石单晶生长炉的载体较少使用钨坩埚本身作为发热体,并且在高温下会挥发出钨原子。采用钨坩埚本身作为发热体也是可以的,但是工艺的选择和工作环境温度的设置都是非常关键的因素。由于钨坩埚的制备工艺的差别,国内蓝宝石单晶生长炉一般采用压制烧结型钨坩埚。

钨坩埚之于蓝宝石单晶生长的优点在于,蓝宝石单晶生长过程中的脱晶阶段经常会产生粘锅现象,但是钨坩埚中的钨是耐高温的难熔金属,不容易与蓝宝石发生反应,能够很好的保护蓝宝石的纯度。用泡生法制成的蓝宝石单晶需要较好的温场装置,旋压型的钨坩埚质量高,纯度和密度也相对高,但是价格也高。

钨坩埚之于蓝宝石单晶生长的缺点在于, 钨坩埚在加热后不能立刻放在冷的金属桌面上,不然会产生破裂现象。大部分钨坩埚的厚度都比较薄,不利于长期使用,在重复使用的次数上表现不佳,这样会加大蓝宝石单晶生长的成本。

因此,在选择钨坩埚用于蓝宝石单晶生长时要根据单晶的制备工艺和单晶生长炉的条件挑选合适类型的钨坩埚。

| 钨产品供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://cn.chinatungsten.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

微博

微信

钨铜点焊电极是保证点焊质量最为关键零件之一。其主要功能包括将点焊机电流导向工件、传递压力以及迅速导散焊接区的热量。

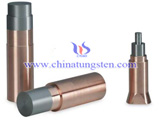

钨铜点焊电极是保证点焊质量最为关键零件之一。其主要功能包括将点焊机电流导向工件、传递压力以及迅速导散焊接区的热量。 钨铜电极等电极具有耐高温特性,经常用来制作点焊铜,铝,银等导电率高的有色金属材料。但钨材料,钼材料散热性不好,所以,实际中,我们经常将电极设计为电极握柄部分为导热非常好的铜材料,电极头部为钨,钼材料。

钨铜电极等电极具有耐高温特性,经常用来制作点焊铜,铝,银等导电率高的有色金属材料。但钨材料,钼材料散热性不好,所以,实际中,我们经常将电极设计为电极握柄部分为导热非常好的铜材料,电极头部为钨,钼材料。 钨铜螺母电极是通过钨铜材料将螺母和螺栓焊接在一起,使其具备较高的凸点硬度以及较高的焊接强度。在一些汽车以及航空领域的生产中有着较为广泛的应用。

钨铜螺母电极是通过钨铜材料将螺母和螺栓焊接在一起,使其具备较高的凸点硬度以及较高的焊接强度。在一些汽车以及航空领域的生产中有着较为广泛的应用。 钨铜铁复合电极也称作钨铜带柄电极。其材料的一端是钨铜合金, 另外一端是抗拉强度比较高的钢材。钨铜跟铁复合材料是应客户的要求研发的一种新工艺制程,采用复压法制造。钨铜与铁的结合端面紧密无孔洞,整体的接触电阻低,抗拉强度高。

钨铜铁复合电极也称作钨铜带柄电极。其材料的一端是钨铜合金, 另外一端是抗拉强度比较高的钢材。钨铜跟铁复合材料是应客户的要求研发的一种新工艺制程,采用复压法制造。钨铜与铁的结合端面紧密无孔洞,整体的接触电阻低,抗拉强度高。