鎢酸鈉濃度對Ni-Co-W-P合金鍍層性能的影響1/2

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-20, 週三 18:39

- 作者 linlu

- 點擊數:302

| 鎢酸鈉供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.sodium-tungstate.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

探究三氧化鎢紅外吸收性能

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-20, 週三 18:35

- 作者 qiongyao

- 點擊數:423

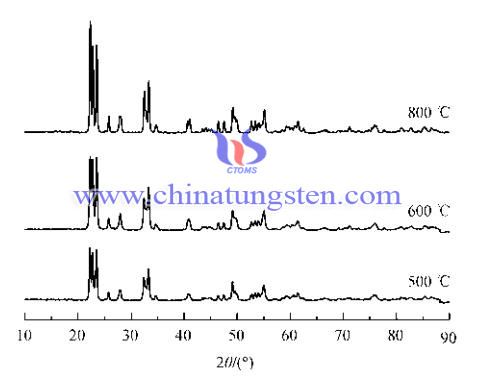

納米三氧化鎢是一種具有催化、隱形特性、電致變色性、氣致變色、光致變色、氣敏、超導等諸多特性的多功能半導體功能材料。大量的研究表明,半導體材料的表面等離子共振能對特定波長的光產生吸收。對氧化鎢納米粒子進行一定的還原處理或增加第三相陽離子,能夠在其表面積聚大量的自由電子,從而使其具有等離子共振吸收近紅外光的特性。由於氧化鎢在缺氧條件下能生成穩定的 Magneli 相,以及在引入陽離子時能形成穩定的立方與六方鎢青銅礦結構。因此,當通過還原處理後能引入大量自由電子時,氧化鎢及其複合物仍然具有穩定的結構和物化性能,並在長時間陽光照射下能保持吸收性能的穩定。

納米三氧化鎢是一種具有催化、隱形特性、電致變色性、氣致變色、光致變色、氣敏、超導等諸多特性的多功能半導體功能材料。大量的研究表明,半導體材料的表面等離子共振能對特定波長的光產生吸收。對氧化鎢納米粒子進行一定的還原處理或增加第三相陽離子,能夠在其表面積聚大量的自由電子,從而使其具有等離子共振吸收近紅外光的特性。由於氧化鎢在缺氧條件下能生成穩定的 Magneli 相,以及在引入陽離子時能形成穩定的立方與六方鎢青銅礦結構。因此,當通過還原處理後能引入大量自由電子時,氧化鎢及其複合物仍然具有穩定的結構和物化性能,並在長時間陽光照射下能保持吸收性能的穩定。

由於氧化鎢納米粉體不具有對太陽光近紅外的吸收作用,故需將其進行還原處理成WO3–x。取納米三氧化鎢作為初始材料,分別在 350、550 ℃的還原氣氛[體積比 V(H2):V(N2) = 1:9] 中燒結1 h,隨後停止輸入H2,在 N2 的保護下將溫度升高到 800 ℃,並在該溫度下加熱1 h,然後關閉電源讓溫度降至室溫,得到 WO2.92 和 WO2.83。上述兩溶膠分別裝入厚度為 1 mm 的石英比色皿中進行光譜測試。實驗結果發現,隨著溫度的升高,XRD 峰變尖銳,這是因為在較低的溫度下,納米粒子的尺寸較小,晶化不完全,隨著溫度升高,粒子尺寸變大,相應的晶化更加完全所致。納米氧化鎢粒子的大小遠小於可見光波長,能保持對可見光的透明性。

| 氧化鎢供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

三氧化鎢製作高效太陽能電池

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-20, 週三 18:05

- 作者 qiongyao

- 點擊數:373

目前單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是目前所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被大量廣泛和普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般可達15年,最高可達25年。多晶矽太陽電池的製作工藝與單晶矽太陽電池差不多,但是多晶矽太陽能電池的光電轉換效率則要降低不少,其光電轉換效率約12%左右。非晶矽太陽電池是1976年出現的新型薄膜式太陽電池,它與單晶矽和多晶矽太陽電池的製作方法完全不同,工藝過程大大簡化,矽材料消耗很少,電耗更低,它的主要優點是在弱光條件也能發電。但非晶矽太陽電池存在的主要問題是光電轉換效率偏低,目前國際先進水準為10%左右,且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減。

瑞士聯邦材料科技實驗室的科學家包多瑞與布勞恩研發出一種低成本且高效率的太陽能電池工藝。他們使用氧化鐵和氧化鎢來吸收陽光,能吸收35%的射入光線。經過處理之後,其材料既能吸光,又更能將光轉化成電力。三氧化鎢製作高效太陽能電池容易擴大規模,進行工業化生產。

先把仲鎢酸銨溶液與某種聚合物混合,創造出一種滴狀塑膠懸浮物,每一滴都含有仲鎢酸銨。然後將這種混合物噴到一張玻璃板上使其乾燥,再把玻璃放入烤箱中將塑膠成分燒掉,使這些小滴轉變成磁性微球劑。最後再噴上硝酸鐵溶液,並再度加熱,形成外殼。該方法既使光線的內部折射最大化,也使光線能夠在氧化鐵與氧化鎢交界處得到吸收。

| 氧化鎢供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

白鎢礦加溫精選和常溫精選

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-20, 週三 18:20

- 作者 xinyi

- 點擊數:274

| 鎢產品供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://cn.chinatungsten.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

鎢粉粒度對鎢銅電極硬度和電導率的影響

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-20, 週三 16:32

- 作者 xiaobin

- 點擊數:540

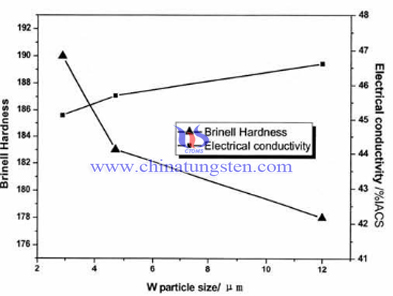

鎢粉(W)粒度對鎢銅合金電極的各項綜合性能都有不同程度的影響,如硬度(Hardness)、密度(Density)、導電率(Electrical Conductivity)以及顯微組織結構(Micro-structure)等。這裏我們著重介紹鎢粉粒度對鎢銅合金電極硬度和電導率的影響。

同樣以鎢銅合金電極W-30Cu為例,下圖為鎢粉粒度(W)對鎢銅合金電極W-30Cu硬度以及電導率的影響:

從圖中我們我們不難看出兩條折線的變化規律,其中一條為W-30Cu鎢銅合金電極布氏硬度隨鎢粉粒度的變化曲線,而另一條則是W-30Cu鎢銅合金電極的電導率隨鎢粉粒度變化的曲線。隨著鎢粉粒徑由2.9μm增大到11-13μm時,電導率呈上升的趨勢,而相反硬度則逐漸下降。影響鎢銅合金電極硬度的因素不僅僅是密度,還包括晶粒度。鎢W為鎢銅電極中的硬質相,鎢晶粒度越細則使得材料的硬度越高。此外,在鎢銅合金電極W-30Cu完全緻密的條件下,鎢粉越細,合金中鎢晶粒的尺寸越小,相應的硬質相鎢和粘結相銅形成的網路結構的結合強度也隨之越高。相反,鎢粉粒徑若過大,軟質相銅則更易發生聚集,因而鎢銅合金電極W-30Cu硬度也就越低。從圖中可以看出鎢粉粒徑從2.9μm增大至11-13μm,硬度約從190HB下降至178HB。

而影響鎢銅合金電極電導率的因素也有很多,如雜質、化學成分組成、孔隙度以及一些微觀結構(包括組織結構中的晶粒度、W-W的連通性、晶界的結合強度,高導熱銅相的分佈連續性)等等。鎢粉粒度在很大程度上影響了鎢銅合金電極的孔隙度和微觀結構,從而進一步影響了其電導率。這是由於一方面鎢銅合金不能完全緻密化,材料中無法避免地會出現少量的孔隙,這些孔隙無論是單獨存在或是彼此相連都會對鎢銅合金電導率產生極大的影響;另一方面,鎢粉晶粒度越細,在壓制的過程中越容易發生不均勻的情況,這就使得燒結後鎢骨架中的通道容易發生堵塞或閉合,導致材料中產生銅Cu富集區域或孔隙缺陷,從而使得銅液熔滲不足或不能有效補縮,降低了熔滲後銅網路結構的完整性,最終降低了電導率。隨著鎢粉粒徑的增大,鎢銅合金中的晶粒分佈相對更加均勻,閉孔隙的出現也相對減少,銅Cu的連通性也更好,而電導率也就逐漸上升。

| 鎢銅合金供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.tungsten-copper.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

sales@chinatungsten.com

sales@chinatungsten.com