CNC加工钨铜工件—刀具的选用

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月11日 星期一 15:28

- 作者:xiaobin

- 点击数:3716

钨铜材料是一种钨和铜的合金材料,其具有高密度、高强度、高熔点以及优良的耐磨耐蚀性,被广泛运用于航空航天以及一些高温材料领域。但是钨铜材料存在切削性能较差的缺陷且其属于脆性材料(在室温下多孔钨骨架抗拉强度仅有50-120MPa,Cu抗拉强度为240MPa)。在刀具加工过程中刀具磨损快,容易产生裂纹、崩块等缺陷。为了解决这些缺陷,相关研究人员在加工钨铜工件的实际生产中不断探索,尤其是在刀具选用、切削参数、切削液的选用以及数控铣削走刀路线的安排等方面进行了重点的研究与试验。

在刀具选用方面,对于材料有硬度高、韧性好、强度高、热硬性好、散热性好等要求,对于立铣刀最好选用三刃硬质合金铣刀,要求刀面光洁、刃口锋利,而对于多刃刀具应控制切削刃的跳动量。对加工钨渗铜的刀具几何角度,除后角要求稍大外,其他无特殊要求按成品刀具几何角度即可。对于切削参数的选用,切削时会产生较高的温度且切削热不易扩散,而会加快刀具的磨损。因而选择合适的切削速度、切削深度、进给量不仅能够有效提高加工效率,降低生产成本,还能够有效延长刀具的使用寿命。另外,对于CNC加工钨铜工件的硬质合金刀具的切削温度宜控制在600℃-800℃之间,而硬质合金端铣刀与立铣刀加工钨铜工件时切削参数也有所不同。

| 钨铜合金供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-copper.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

WO3光触媒光催化CO合成甲酸

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月08日 星期五 17:57

- 作者:chunyan

- 点击数:1230

| 氧化钨供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

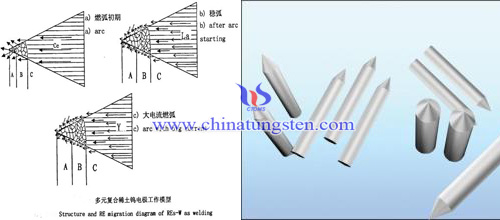

稀土钨电极的工作机理

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月08日 星期五 17:29

- 作者:yiping

- 点击数:1012

稀土钨电极的工作机理主要依靠稀土钨酸盐或者是氧化钨酸盐在燃弧过程中的迁移和扩散,从而实现电极表层稀土的最佳优化配比,从而降低电极表面的逸出功,促进电子发射,提高焊接性能。

多元复合稀土钨电极在不同的燃弧时间,其组织形貌及稀土变化情况是不同的。燃弧初期,在高频引弧的作用下,电极尖端的温度较高,使得材料的纤维组织发生变化呈现了三个不同的区域特征。A区域的温度最高,组织呈现半熔化态,表面由于存在氧化钨的分解,因此表面有少量的钨沉积。由于A区域温度最高,因此在该区域内物质的蒸发量是最大的。B区域发生了再结晶,组织呈现等轴状。稀土在B区域呈现的是液状,主要沿晶界向表面发生扩散迁移,但是等轴状的钨晶粒会在一定程度上阻碍稀土的扩散迁移,因此在这个区域容易达到扩散与蒸发的平衡,在电极表面形成稳定的活性层,对焊接起到了稳弧的作用。C区域保持电极原有的加工态纤维组织。在复合电极中Ce最先向表面发生扩散迁移,因此在燃弧初期,Ce起的作用最大。另外,稀土的扩散迁移在B区域和C区域相类似,也会发生以Ce为主的稀土沿晶扩散迁移,但是由于C区域钨晶粒呈现与电极轴向平行的纤维状组织,因此稀土主要向B区域迁移。

稳定燃弧后,电极尖端整体温度较燃弧初期有了明显的提高,特别是在区域B和C。B区域温度的上升使得Ce蒸发速率加快,表面含量降低。而La开始向电极表面扩散,能够在电极表面维持较大的覆盖度,对电极的稳定燃弧起到了主要作用。C区域温度升高,使得La沿晶界扩散的速率加快,因此La作为主要的元素沿纤维状晶界扩散迁移到了B区域,不从稀土的蒸发。

由上分析可知,电极工作是通过稀土氧化物与钨反应形成熔点较低的钨酸盐或氧化钨酸盐,并通过这些盐的迁移和扩散来实现蒸发和补给的平衡。这些盐类的合理搭配可以提高复合稀土电极的焊接性能。

| 纯钨产品供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten.com.cn |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

WO3电致变色薄膜的变色机制

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月08日 星期五 17:51

- 作者:chunyan

- 点击数:2327

电致变色效应是指材料的光学性能在电流或者外加电场的作用下,物质的颜色发生稳定、可逆的变化现象,简称电色效应。WO3是最为典型的无机电致变色材料,其制成的电致变色薄膜是目前研究最多的一种,具有着色效率高、可逆性好、响应时间短、寿命长、成本低等优点,因而符合未来智能材料的发展趋势。它在建筑调光窗、汽车后视镜与挡风玻璃、电致变色储存器件、平板显示器等领域有着广泛的应用。

电致变色效应是指材料的光学性能在电流或者外加电场的作用下,物质的颜色发生稳定、可逆的变化现象,简称电色效应。WO3是最为典型的无机电致变色材料,其制成的电致变色薄膜是目前研究最多的一种,具有着色效率高、可逆性好、响应时间短、寿命长、成本低等优点,因而符合未来智能材料的发展趋势。它在建筑调光窗、汽车后视镜与挡风玻璃、电致变色储存器件、平板显示器等领域有着广泛的应用。| 氧化钨供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

稀土在钨电极燃弧过程中的扩散迁移

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月08日 星期五 17:25

- 作者:yiping

- 点击数:811

稀土可以有效降低电极表面的逸出功,降低电极的工作温度,不仅可以促进电子发射,也可以提高焊接性能。因此,稀土在钨电极工作时的最大作用就是降低表面逸出功,促进电子发射。但是目前对这种电极发射机理却又很多不同的解释。对于钍钨电极来说,在燃弧过程中氧化钍被还原成单质钍,所以在电极的表面覆盖着一层钍原子,钍原子的逸出功较低,因而电极表面的逸出功也较低,促进了电子的发射。但是经过热力学计算发现,稀土电极跟钍钨电极的发射机理不同,在燃弧的过程中稀土是不会被还原的,因而原子层发射机理无法解释稀土钨电极的稀土的迁移行为。

通过高温模拟,对稀土的扩散迁移进行研究。从测试图可以看出稀土Ce在850℃的时候,其在钨基体中的含量已经远超过其理论含量。这说明在升温前,Ce已经向电极表面扩散,随着温度的升高,其含量得到缓慢的增加,在1100℃达到了最大值。但随着温度继续升高,其蒸发速率大于其表面的扩散速率,因此含量开始下降。

稀土La在850℃就开始向表面扩散。在1050℃时,La向表面扩散的速率与蒸发速率达到了平衡,其中La含量达到了最高值25%。当温度上升至1200℃时,La的蒸发速率高于表面扩散速率,含量开始降低。

在稀土钨电极中,其含量的变化主要是由La、Ce和O的变化引起的。对于O而言,在850℃-1200℃,电极表面O是缓慢上升,在1000℃时达到最高值。

结合燃弧过程中电极形貌的变化可知,电极尖端的温度很高,所以在高温的作用下可以促进稀土向表面扩散。其中Ce最先开始迁移,且速率最快。因此在燃弧时,Ce最早开始扩散,在表面形成活性层,促进电子发射,使起弧成功。而La扩散的比较晚,其的是稳弧的作用。而O的作用主要在引弧初期,一部分O用于表面活性层的形成,另一部分则可以与钨反应,生成气态氧化物挥发或者沉积到电弧的尖端,形成凸起,有利于高频引弧和稳弧。

| 纯钨产品供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten.com.cn |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |