钨粉用于WO3纳米薄膜

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2016年7月07日 星期四 15:52

- 作者:xinyi

- 点击数:926

WO3薄膜极好的变色特性已越来越引起人们的广泛关注。这种材料通过电子与小阳离子(H+、Li+、Na+和K+等)双重注入、紫外光子辐照、气体分子吸附等,会发生光学、电学等特性的显著变化,因此可作为电致变色、光致变色、气致变色、气体传感、智能伪装等器件的核心材料,在建筑与汽车的节能、信息显示与储存、环境监控、食品工业、军事等方面具有极大的应用前景。

至今人们已对WO3薄膜的电致变色特性进行了广泛而深入的研究,尤其在WO3薄膜性能的优化方面。近年来研究表明,纳米结构的WO3薄膜可突破传统结构WO3薄膜的性能,使得薄膜的特性明显提高。采用纳米晶结构WO3薄膜作为传感器,灵敏度能显著提高;作为光致变色材料,致色效应更强,并且致色峰蓝移;采用纳米多孔WO3薄膜作为电致和气致变色器件,致色响应速度更快,大面积致色更加均匀。因此,纳米结构的WO3薄膜为制备性能更优良的致色、气体传感、智能伪装材料等提供了新的途径。目前大多采用特殊的溅射技术、高压反应气体沉积等技术制备纳米结构WO3薄膜,但工艺控制复杂,制造成本高,薄膜纯度低。采用电化学沉积技术则可以低成本、大面积制备出纳米结构WO3薄膜,但是薄膜生长速率很慢,薄膜很易产生裂纹。另一方面,溶胶-凝胶技术可以裁剪纳米颗粒微结构.从而控制薄膜的特性,不仅能制备出纳米晶氧化物薄膜,而且能制备出纳米多孔材料,并且制备方法简单、成本低,便于工业化生产。目前溶胶·凝胶技术制备WO3薄膜有离子交换法、钨酸盐酸化法和钨粉过氧化聚钨酸法等方法。离子交换法工艺较为复杂而且溶胶不稳定,易于形成凝胶,未交换完全的金属离子对薄膜性能影响较大;钨酸盐酸化法工艺过程控制困难,易于形成沉淀;而以钨粉为原料,同过氧化氢反应制备WO3薄膜,工艺过程简单易控,而且形成的溶胶稳定,适合于镀膜。

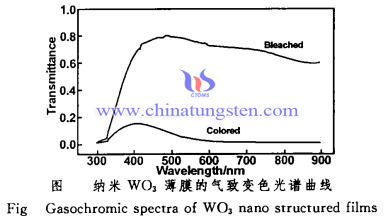

WO3薄膜具有很好的气致变色特性。致色较退色慢,致色响应时间短于60s,而退色响应时间短于20s,并且致色态与退色态透射率相差很大。图 给出了经100℃热处理的WO3薄膜气致变色前后可见光区透射光谱的变化。可以发现致色时平均透射率低于10%,而退色时平均透射率则高于70%,平均透射率变化超过60%,550nm处变化达65%以上,具有很好的光谱调控性能。

经过400℃热处理的WO3薄膜气致变色性能降低。特别是致退色响应速度变慢。这种现象在电、气致变色的WO3薄膜中均发现过,这主要由薄膜的结构变化引起的。通常非晶WO3薄膜具有较晶态更好的致色特性,而多孔WO3薄膜能够提高离子、氢原子的扩散速率,提高致色响应速度。从前面薄膜折射率的变化、SEM和XRD分析可发现.100℃热处理的薄膜由纳米颗粒构成,孔隙率较高(为41.5% ),而且为非晶结构,H扩散通道舒畅;而400℃热处理的薄膜孔隙率明显较低.仅为25.0% ,薄膜比较致密.而且具有晶态结构.这样就降低了薄膜的致色特性。

WO3薄膜的这种气致变色效应主要涉及了3个反应步骤:首先氢分子在催化剂Pt表面化学吸附、分解;然后H沿着薄膜孔洞扩散、迁移;最后同WO3反应,形成钨青铜结构。致色机理基本相同于电致变色,H扩散到WO3薄膜中,同WO3反应形成了极化子,极化子从一个晶格(W+5)向另一个晶格(W+5)的“跳跃”导致了光吸收,从而产生了气致变色。

采用钨粉过氧化形成聚钨酸法制备WO3纳米薄膜,研究旋转镀膜速度、热处理对薄膜的折射率、厚度、晶态结构、红外吸收等特性的影响,然后原位研究WO3纳米薄膜的气致变色特性。采用钨粉过氧化形成聚钨酸法,能制备出气致变色性能很好的WO3纳米结构薄膜。热处理使得薄膜致密.折射率增大,厚度减小,薄膜结晶;随着过氧键消失,WO3微结构发生了变化,共角W-O-W键吸收越来越强,且向高波数方向移动。这些变化归因于热处理导致的WO3颗粒形状、团聚状态的变化以及应变键的产生。WO3纳米薄膜致色态与退色态之间平均可见光透射率变化超过60%。致色机理在于H扩散到WO3薄膜中产生的小极化子吸收。

| 钨粉供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-powder.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

微信:

微博: