三氧化钨电荷迁移模型

- 详细资料

- 分类:钨业知识

- 发布于 2018年2月12日 星期一 14:23

- 作者:Lyn

- 点击数:1261

1969 年有学者首次发现无定形三氧化钨电致变色现象。由于其电致变色颜色对比度高、循环稳定性好以及热稳定性好,使得三氧化钨已经成为近年来研究最多,并已实现商业化的无机电致变色材料。由于三氧化钨的电致变色机理极为复杂,其发生变色的真正原因主要与其电荷迁移过程有关。许多学者提出了各种模型来解释三氧化钨的变色机理,包括色心模型、小极化子模型以及电荷迁移模型等。而被三氧化钨电致变色现象的研究者们所普遍接受的是电荷迁移模型。

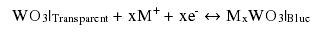

三氧化物电荷迁移模型如下:

电荷迁移模型在不同晶态的三氧化钨中有着不同的性质。三氧化钨有非晶态与晶态两种类型。由于消除了晶界对电荷传输的阻挡作用,非晶三氧化钨薄膜显示出更优的电致变色性能。但是,由于非晶三氧化钨薄膜在电致变色过程中无法承受电荷嵌入脱出所引起的结构变化,且离子很容易陷入材料内降低薄膜的光调制范围,因此其循环稳定性较差 。

理想状态下,结晶态的三氧化钨可认为是一种畸形的钙钛矿型晶体结构。其化学键是钨与氧之间的离子键,但两者同样具有明显的共价成分。这种畸变的钙钛矿结构由氧化钨八面体组成,八面体采用共角堆积的方式排列。钨原子位于八面体的中心,每个氧原子作为桥氧为两个三氧化钨正八面体共用。与其他金属氧化物一样,三氧化钨晶相会随温度发生许多变化。在三氧化钨众多晶相中,六方相三氧化钨晶格内所具有一维方向的离子通道有利于电荷传输与扩散。因此其电致变色性能也相对较好。

| 氧化钨供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨业协会:http://www.ctia.com.cn | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |