納米硬質合金的發展

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-05-25, 週三 17:06

- 點擊數:245

通常所使用的硬質合金主要是由難熔金屬碳化物(如WC、TiC等)與過渡族金屬或合金所組成的粘結相(如Fe、Co、Ni等)形成的超硬複合材料。其具有高硬度、高強度、高熔點、良好的熱硬性以及優良的耐磨耐蝕性等優點。早在20世紀20年代德國人就首先採用了粉末冶金的方法(Powder Metallurgy,簡稱PM)製備了WC硬質合金,從此推動了硬質合金在航太航空、機械加工、冶金、石油鑽井、礦山工具、電子通訊、建築、軍工等領域的廣泛運用。一開始硬質合金主要運用於拉絲模和一些耐磨零部件的製造,後來由於技術工藝的不斷改進,性能不斷得到提高,在金屬切削領域也逐漸演變為不可或缺的角色。隨著研究的不斷深入,研究人員發現硬質合金中WC晶粒的尺寸越小,其粘結相Co的平均自由程越短,會使得合金的硬度和強度有一個較大的提升,尤其是當WC晶粒尺寸降低至100nm左右時,其力學性能有著一個較為明顯的突破。

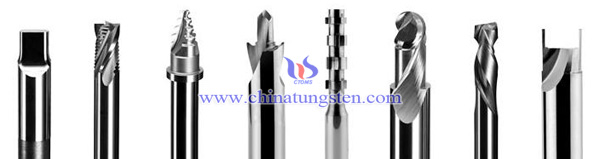

現如今在一些新興的工業領域以及一些難加工的金屬材料領域,如航空材料中的高溫合金加工、電子工業中使用廣泛的印刷電路板(PCB)鑽孔、複合板材加工、玻璃纖維增強結構的熱塑材料、點陣印表機針頭、玻璃的精密切割等,都需要硬度更高、強度更好的超細晶粒或納米晶粒硬質合金刀具來完成。然而在硬質合金的緻密化過程中不可避免地會存在晶粒長大的現象,因而要獲得納米級的硬質合金,首先必須合成晶粒更為細小的納米粉末。以下實際中較為常見的製備納米級硬質合金粉末的工藝方法:

1.機械合金化法(Mechanical Alloying,簡稱MA):其是一個通過高能球磨使粉末經受反復的變形、冷焊、破碎,從而達到元素間原子水準合金化的複雜物理化學過程。該工藝操作簡單方便、製備效率高、製作的粉末晶粒尺寸也能達到要求,但是往往會因為與罐體、球體摩擦造成粉末的污染;

2.噴射轉換法:噴射轉換法又稱噴霧轉化法(SCP),是美國學者研製出的一種新型工藝方法。其利用偏鎢酸銨(CH4)6(H2W12O40)和氯化鈷水溶液CoCl2·nH2O 或Co(en)3WO4和鎢酸H2WO4水溶液經噴霧乾燥以及流化床還原以及碳化反應生成組織均勻的晶粒粉末(20-50nm之間);

3.原位滲碳法(in-situ carburization):其結合了原位合成和滲碳的工藝,原位合成是利用不同元素或化合物間在一定條件下發生化學反應,而在金屬基體內生成一種或幾種陶瓷相顆粒,已達到改善單一金屬合金性能的目的。美國學者所採用的是將聚丙烯腈作為原位碳源,不需要氣相碳化,將鎢酸和鈷鹽溶解在聚丙烯腈溶液中,經低溫乾燥後移至90%氬氣Ar-10%氫氣H2的還原爐中直接還原呈硬質合金粉末,其晶粒度約為50-80nm;

4.共沉澱法:通常是在溶液狀態下將不同化學成分的物質混合,在混合液中加入適當的沉澱劑製備前驅體沉澱物,再將沉澱物進行乾燥或鍛燒,從而制得相應的粉體顆粒,是製備含兩種或兩種以上金屬元素的複合氧化物超細粉體的重要方法。有研究人員採用由鎢酸鈉或鎢酸銨和醋酸鈷共沉澱形成WC-Co前驅體粉末,再通過氫氣還原反應和碳化反應製成硬質合金粉末(約50nm)。但是該方法只適用於W/Co原子比接近於5.5的粉末,而採用鎢酸銨和鈷的氫氧化物共沉澱就能高邊W/Co的原子比,獲得範圍更廣的複合粉末。

此外,還有一些其他的合成方法,如氣相蒸發法、高頻等離子體合成法、高頻感應加熱合成法、離子電弧法等,這些方法都尚在研究階段,並未投入實際的生產當中。納米硬質合金顯微組織的細小且均勻,其力學性能也得到了顯著提高。鈷粘結相的平均自由程縮短,裂紋擴展阻力隨之提高,硬質合金的韌性也越好。在現如今使用越來越多的微鑽領域,納米晶粒硬質合金鑽頭鑽孔效率更高,磨損量越小,使用壽命也越長,是普通硬質合金鑽頭的十幾倍。

| 硬質合金供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.tungsten-carbide.com.cn |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

sales@chinatungsten.com

sales@chinatungsten.com