鎢合金:神舟十二號航天員安全最後的守護神

- 詳細內容

- 分類:鎢新聞

- 發佈於:2021-09-24, 週五 13:57

- 作者 Hans

- 點擊數:625

2021年9月17日,在太空生活工作了90天的神舟十二號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波乘坐神舟十二號載人飛船返回艙在位于巴丹吉林沙漠的東風著陸場安全著陸,這標志著中國空間站建造階段首次載人飛行任務取得圓滿成功。中國航天的巨大成就不僅凝聚了我國航天人的艱苦努力和心血,也彙聚了我國材料等各行各業的智慧和辛勞。中鎢在綫認爲,我國鎢製品行業的科研人員和企業也對此付出了自己應有的貢獻,高密度鎢合金屏蔽材料對于伽馬(γ)射綫的屏蔽應是其中之一。

對此,我們可以通過飛船返回艙返回過程的高度控制過程、使用技術及其材料展開分析。

飛船返回艙在飛回過程中需要經過空氣制動、降落傘减速、和底部反推發動機噴射反推自動三個階段來完成减速制動使返回艙安全著陸,以確保航天員的安全。爲了完成返回艙返回過程中的精准定位和準時自動,我國的精密跟踪相控陣雷達、北斗衛星定位系統和高分遙感衛星負責精確定位,不同階段使用的高度儀則是精確控制安全降落的關鍵因素。

“回收著陸是載人飛船飛行任務的最後階段,也决定著飛行任務的最終成敗。”中國航天科技集團五院神舟十二號載人飛船副總設計師邵立民說,爲確保航天員安全回家,該院爲神舟十二號飛船研製了高可靠性和安全性的結構、降落傘、著陸緩衝、程序控制等多類型回收著陸系統,確保飛船返回艙走穩歸航的“最後一段路”,其中精確測高是各環節精確控制的重要依據,而高精度測高儀在其中發揮了决定性作用。

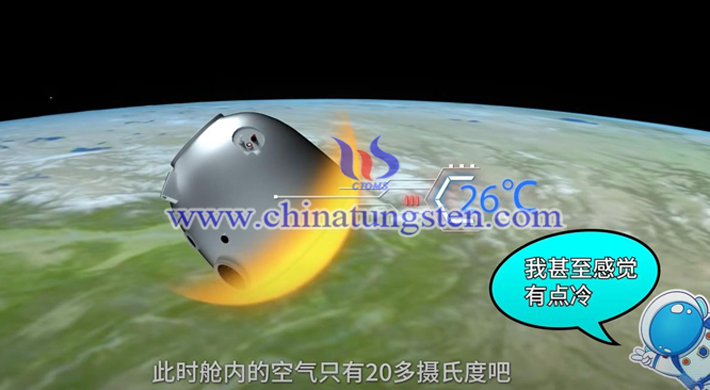

神舟十二號飛船返回艙穿越大氣層時其外表有燒蝕材料製成的防熱大底使飛船能够在外表溫度超過2000攝氏度的情况下,通過燒蝕脫落帶走大量的熱能,確保飛船內部能够維持在20度左右的適宜溫度,直到飛船穿越黑障、穿越大氣層。返回艙自由下落至距地10千米高度時,靜壓高度控制器判斷高度,發出回收系統啓動信號,回收著陸系統開始工作。靜壓高度控制器是程序控制的子系統,它與回收配電器、火工控制器、程序控制器、行程開關等分工配合,控制不同的功能,發出程序控制指令信號給執行機構完成規定的彈傘艙蓋拉引導傘、拉减速傘、减速傘分離拉主傘、主傘解除收口、拋防熱大底、轉垂挂等一系列不可逆的動作,每個環節必須精准無誤,其中高度是最爲重要的判斷依據。因此高度的精確判斷就成爲了飛船回收是否成功的重要數據。

由于返回艙空間極爲有限,其降落傘不能製作太大以免占有寶貴的空間和重量,同時太大的降落傘也會使返回艙在地面風的作用下飄離預定區域太遠,因此返回艙在返回到大氣層時,打開降落傘後其速度仍然很大,减速後也在每秒8-10米左右,即28.8-36千米/小時,以這樣的速度直接著陸對背靠底部的航天員的頸椎是一個很大的傷害,因此就需要依靠數台反推發動機精准啓動産生4台大約3噸共計超過10噸左右的反推力,在距離地面約1米的高度啓動,使返回艙的速度降爲2米/秒左右,這樣就能够確保航天員的安全。因此反推發動機的點火啓動時間點就尤爲關鍵,而控制其點火時間的關鍵就是精確的高度測量。

那麽精准測量高度是如何做到的呢?

我們知道,一般的測量高度,采用大氣壓的原理就可以實現,海拔越高,氣壓越低,反之亦然。一般的生産生活中,氣壓高度計是沒有問題的,普通的民航飛機在高空使用的高度表也是利用這樣的原理製成的。但這樣的測量精度誤差很大,幷且在地面和地面上1米高度上的氣壓幾乎沒有任何差別,因此也就很難根據該原理精確測出其高度。

即使是普通的民用航空飛機,在高度低于760米之後,也不會再使用大氣壓原理的高度表,而是采用無綫電高度表測量飛機與地面之間的高度。無綫電高度表采用的是無綫電波射向地面再返回兩個行程中光速時間差的二分之一計算的,對于很小高度上的測高數值差异也是微乎其微的,因此一般采用調頻的方法,讓無綫電波的頻率隨時間變化而變化,這樣發出的頻率和接受的頻率之間會産生差值,再根據差值得出往返需要的時間和高度。這樣的計算精度由于無綫電波波長較長,誤差也較大,雖然對于一般的民航飛機是可以滿足安全需要的,但對于飛船返回艙的精度要求還遠遠不够。

相較于無綫電波,使用精度更高的電磁波,其精度可以得到大幅度提高,這就是激光高度計,我國的嫦娥四號就是采用激光高度計測高的,在距離月面30千米到15米的高度上,測距誤差只有60毫米,這個精度對于月球探測器是可以滿足其要求的,但在低于15米之後的高度上,激光高度計的精度誤差就會擴大,這對于載人飛船返回艙來說仍相當危險。

以上的測高方式和儀器設備對于1米左右的高度都不具備即時精准測高的能力,這就需要更高頻率的電磁波來實現,目前已知的最高頻率電磁波就是伽馬射綫。伽馬射綫有放射性,物質發出的射綫到達地面後會産生散射,部分光子反射回到發射源後被接收器接收,距離越近接收到的伽馬射綫就越多,特別在1米左右的高度上,反射回來的射綫急劇增加,敏感性很高,因此最爲適合在貼近地面的高度上進行精確測高。俄羅斯的聯盟號飛船上就成功使用伽馬射綫測高技術進行反推發動機啓動。

我國自主研製的伽馬射綫高度測量儀器在返回艙臨近地面時的測高發揮了至關重要的作用,它可以在距離地面1米的高度上進行誤差僅爲40毫米的精確測量,其測高精度遠遠高于其他測高方式,而反推發動機在收到信號後可以在20毫秒內啓動發動機進而産生巨大推力,確保飛船平穩落地。

中國航天科工研製的一系列優質晶體元器件,火工鎖、彈簧分離推杆、拋底火工鎖等産品承擔提供穩定的時間頻率基準、解鎖與分離等任務,爲確保航天員安全返回地球起到關鍵作用。航天科工三院35所研製的最後刹車制動系統中的伽馬射綫測高儀精確測量返回艙底部距離地表的高度。邵立民介紹,飛船返回艙在接近地面高度時,在神舟十二號返回艙底部的伽瑪射綫高度控制裝置就會開始工作,通過發射γ射綫,可以穿透地表植被,實時測量距地高度。當飛船返回艙降至距離地面1米高度時,返回艙底部的γ表發出信號,飛船返回艙上的4台反推發動機點火,施加反推力,向上抬升返回艙,進一步减小其落地速度,確保航天員著陸安全。

飛船返回艙在落地時由于其携帶的伽馬射綫測高儀的存在,其自身是具有放射性的,不過伽馬射綫放射源使用對飛船內部的屏蔽材料以保護艙內的航天員,但是此時對外是開放的,所以我們看到,返回艙落地後,幷不會急著打開返回艙,除了地面人員要確定地面安全性之外,更重要的是地面人員要第一時間前往對放射源進行屏蔽保護,以免傷及地面人員和即將出艙的航天員的安全。中鎢在綫估計,這就是我們看到的第一時間有一名地面人員快速跑步到返回艙幷在返回艙底部展開工作的主要內容,先使用特製的屏蔽蓋將底部的放射源屏蔽起來,等航天員出艙離開後,地面工作人員才會將放射源取出,用專門的特製容器將放射源帶走。

中鎢在綫根據自身的專業知識分析認爲,同樣厚度的材料,其密度越大,對輻射的屏蔽效果就越好,其屏蔽射綫的效果和密度是高度正相關關係。到目前爲止,高密度鎢合金的密度可以達到19g/cm3 ,是最爲理想的屏蔽材料;幷且中鎢在綫認爲,爲防止屏蔽材料自身對返回艙內的儀器和通訊産生影響,使用97%鎢-鎳-銅(97W-2Ni-1Cu)的高比重鎢合金,既可以達到最大密度,又可以進行一定形狀機械加工的强度,同時不會因自身具有的磁性對返回艙的儀器和通訊信號産生影響。這樣的屏蔽材料在飛船返回艙自身結構中對艙內進行保護,落地後也是用同樣的高密度鎢合金蓋子密封其射綫對外暴露的部分進行屏蔽,同樣,也是用鎢合金材料的屏蔽罐體將返回艙內的伽馬射綫發射源密封帶走以確保返回艙之後的工作處于無輻射的安全環境之下。

作爲鎢業人,我們感到驕傲和自豪,我國的鎢業界從中華蘇維埃建設,到改革開放,再到我們日新月异的航空航天科技領域已經幷將繼續做出自己的貢獻!

| 高比重合金供應商:中鎢在綫科技有限公司 | 産品詳情: http://www.tungsten-alloy.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢業協會:http://www.ctia.com.cn | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

sales@chinatungsten.com

sales@chinatungsten.com