鎢成“人造太陽”向1億攝氏度100秒目標前進的關鍵材料

- 詳細內容

- 分類:鎢新聞

- 發佈於:2021-04-07, 週三 13:59

- 作者 Xiaoting

- 點擊數:557

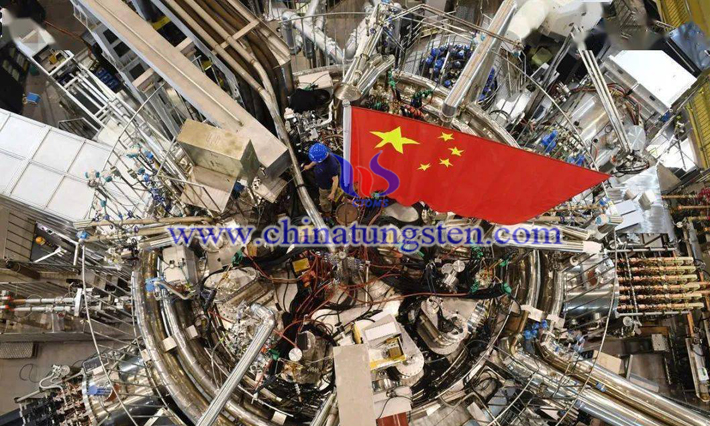

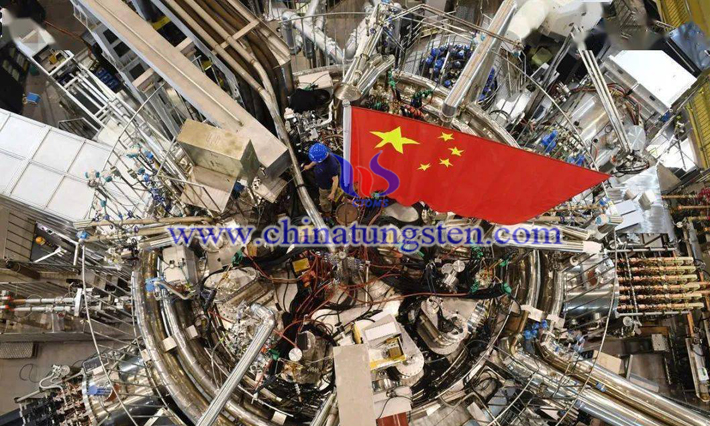

據悉,中科院合肥物質科學研究院有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST),其將于近期完成新一輪的升級改造,向芯部電子溫度1億攝氏度、100秒長脉衝鎢等離子體材料的科研新目標發起挑戰,力爭將世界可控核聚變能源研究推向新高度。

EAST的運行原理就是在裝置的真空室內加入少量氫的同位素氘或氚,通過類似變壓器的原理産生等離子體,然後提高它的密度和溫度,使其發生聚變反應,反應過程中會産生巨大的能量。其優勢除了核聚變反應所需的原材料在地球上幾乎取之不盡、用之不竭外,所生成的産物也對生態環境較爲好友,被公衆認爲是理想的“終極能源”,可以有效緩解化石燃料未來有枯竭的危險。

EAST自從建成以來已開展實驗96000餘次。2006年9月,其首次等離子體放電成功;2012年打破世界紀錄,獲得超過400秒的兩千萬度高參數偏濾器等離子體,同時獲得穩定重複超過30秒的高約束等離子體放電;2016年11月,獲得超過60秒的完全非感應電流驅動(穩態)高約束模等離子體;2017年7月,實現了穩定的101.2秒穩態長脉衝高約束等離子體運行,創造了新的世界紀錄;2018年,在電子回旋與低雜波協同加熱下,等離子體中心電子溫度達到1億攝氏度幷持續20秒等離子體運行。

從2020年7月起,EAST啓動新一輪升級改造,在尖端材料、關鍵部件、主要子系統等方面實施一系列重大提升。中科院等離子體物理研究所研製中心主任吳杰峰說,“‘人造太陽’非常複雜,要讓上億攝氏度高溫與零下269攝氏度低溫1米內共存,上萬個零部件,有一點點瑕疵,未來實驗可能就會失敗。”

值得一說的是,在EAST製造方面,中國鎢業具有較大的貢獻。鎢面向等離子體材料是“人造太陽”向1億攝氏度100秒目標前進的關鍵因素之一。

面向等離子體材料是指在聚變裝置內直接面向高溫的等離子體,用來保護聚變裝置的第一壁和偏濾器。因而,其應具備以下幾種性能:一是良好的導熱性、抗熱震性和高熔點;二是在受等離子體强烈輻照等物理和化學沖刷時,其所産生的雜質數量應很低,以保證聚變堆長期運行;三是它不能吸附氘和氚,這樣才能保證氫(氘、氚)的再循環作用;四是無放射性,這樣除了能保證不會對其他物質産生危害,同時可以確保相關人們的安全。

得益于過渡金屬鎢的出現,傳統“人造太陽”性能的突破才成爲一種可能。鎢因有高熔點、高熱導率、低氫吸附、低物理濺射率、高濺射閾值能量、低燃料滯留、小蒸發速度、無放射性等優點,而被公認爲是EAST面向等離子體材料的首選。

中科院等離子體物理研究所托卡馬克物理實驗研究室主任龔先祖介紹,目前EAST升級改造工作進展順利,預計將于4月底結束改造,向“1億攝氏度100秒”的新目標發起衝擊。

| 鎢産品供應商:中鎢在綫科技有限公司 | 産品詳情: http://cn.chinatungsten.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢業協會:http://www.ctia.com.cn | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

sales@chinatungsten.com

sales@chinatungsten.com