三氧化鎢電致變色機理2/2

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2016-01-27, 週三 15:54

- 作者 qiongyao

- 點擊數:308

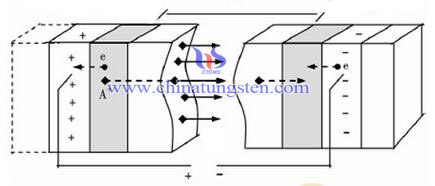

電致變色材料之所以能實現電致變色主要在於材料的化學組成能帶結構與氧化還原特性。例如,通過對附加電場的改變使材料中的離子、電子被注入和抽去,改變薄膜對光的吸收特性、薄膜中載流子濃度或者薄膜中等離子的振盪頻率,調節薄膜對光線的反射 率,但各種變色材料的詳細機理尚未完全查明。三氧化鎢(WO3)雖說是最早被發現的變色材料,但是其電致變色機理一直存在爭論。Deb、Faughnan與Schirmer通過實驗資料與理論分析分別建立了模型來解釋三氧化鎢薄膜的電致變色機理。

Deb模型

即最早發現並製作出三氧化鎢薄膜變色器件的研究者建立的模型,又稱色心模型,1973年Deb對採用真空蒸發法製備而成的無定形WO3研究,發現陰極注入的電子被WO3形成的正電性氧空位缺陷捕獲而形成F色心,最終提出無定形WO3的 離子晶體結構類似於金屬鹵化物,(在堿鹵晶體上的兩個電極施加電壓並加熱到約700℃,觀察到光吸收,從點狀負電極注入的電子陷入陰離子空位,根據電中性 和電流連續性要求,正電極附近的陰離子空位將向陰極運動,即有陰離子向正電極的淨運輸,在正電極放出鹵。如果外電壓極性倒轉,則伴隨著鹼金屬在負電極的釋 出而產生空穴中心,光吸收消失),捕獲的電子不穩定,很容易吸收可見光光子而被激發到導帶,使WO3膜呈現出顏色。這一模型解釋了著色態WO3膜在氧氣中高溫加熱退色後,電致變色能力消失的現象,是最早提出的模型,但Faughnan認為在氧缺位量很大時的WO3-y膜(y=0.5)中難以產生大量色心。

| 氧化鎢供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢新聞3G版:http://3g.chinatungsten.com | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |

微信:

微博: