三氧化鎢電致變色機理4/4

- 詳細內容

- 分類:鎢的知識

- 發佈於:2015-12-16, 週三 18:08

- 作者 huahuo

- 點擊數:1006

關於電致變色材料的機理存在多種解釋,其中較為常見的兩種理論為電化學反應模型和電荷轉移模型。電化學模型認為:在電壓的影響下,電子與正離子從電極注入薄膜內,離子與三氧化鎢(WO3)發生化學反應後生成產物為鎢青銅,鎢青銅會使薄膜變為藍色;當將電壓反接時,發生逆向化學反應,電子與正離子重新回到電極中,由於鎢青銅被分解了,薄膜重新變為白色。電荷轉移模型側認薄膜顏色的變化是因為在不同原子之間進行了電荷轉移而引起了光的吸收。但是這兩種說法都不能全面解釋三氧化鎢薄膜的變色的原因,所以三氧化鎢薄膜變色的真正原因有待進一步研究與更多實驗資料去證實。儘管許多電致變色材料的變色機理仍存在爭議,卻不影響電致變色器件的發展。

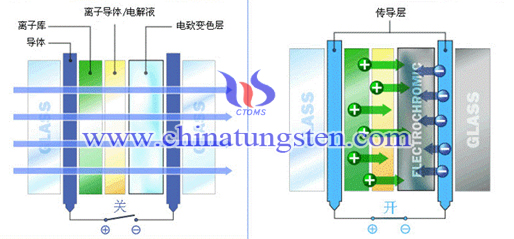

電致變色器件發展到現在,被各國學者普遍接受的最典型的器件結構為三明治型的五層結構即為:

“玻璃-TC(透明導電層)-EC(電致變色層)-IC(離子導體)-IS(離子存儲層)-TC(透明導電層)-玻璃”構造。其中電致變色層是最重要的核心部分,離子導體層主要是為離子在電致變色層之間提供傳輸通道,離子儲存層,也稱為離子注入電極,通過存儲離子實現平衡電荷的作用,。當在導電層加上正向直流電壓後,離子從離子貯存層中被抽出,通過傳輸通道(離子導體層),進入電致變色層,變色層變色,實現無功耗記憶。當加上反向電壓時,電致變色層中離子被抽出後又進入貯存層,整個裝置恢復透明原狀。

電致變色器件不但透光度調節範圍大,可實現多色連續變化,而且還具有低能耗、受環境影響小等特性,具有十分廣闊的應用前景。它除在建築玻璃、汽車交通工具等上使用外,還可以作圖像記錄、資訊處理、裝飾材料和安全防護材料。近年來已研製開發出了多種電致變色器件,有電致變色靈巧窗、無眩反光鏡、變色太陽鏡、光電化學能轉換和儲存器等,前景十分誘人。

| 氧化钨供应商:中钨在线科技有限公司 | 产品详情: http://www.tungsten-oxide.com |

| 电话:0592-5129696 传真:5129797 | 电子邮件:sales@chinatungsten.com |

| 钨钼文库:http://i.chinatungsten.com | 钨钼图片: http://image.chinatungsten.com |

| 钨新闻3G版:http://3g.chinatungsten.com | 钼业新闻: http://news.molybdenum.com.cn |

微信:

微博: