新型核反應爐 核心離不開鎢鉬

- 詳細內容

- 分類:鎢新聞

- 發佈於:2017-12-13, 週三 08:48

- 作者 HANNS

- 點擊數:1122

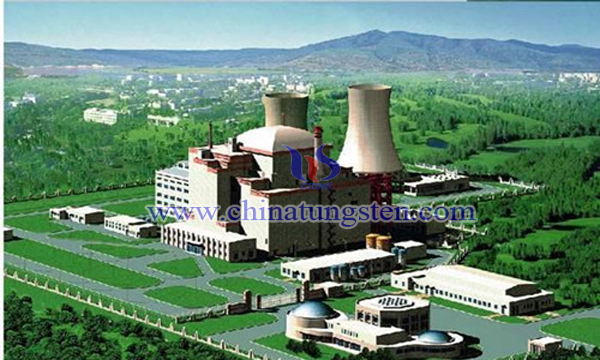

據香港《南華早報》網站12月5日報導稱,中國將投入資金,研發兩座熔鹽反應堆,這是一種在冷戰時就被拋棄的核能技術,但卻是一種理論上更安全更高效的核技術。事實上,中國不是唯一試圖重新啟用這種技術的國家,美國、俄羅斯、法國與日本都在關注該技術,但中國似乎更加認真。這是因為我國核電站所需的核原料和鈾的對外需求度高達85%,遠超50%的國際警戒線,但是新型熔鹽反應堆的主燃料—釷,我國的儲存量居世界前列,也因此,發展第四代新型熔鹽核反應爐也就有了別樣的意義。

什麼是熔鹽堆?據瞭解,熔鹽堆使用高溫熔鹽作為冷卻劑,具有高溫、低壓、高化學穩定性、高熱容等熱物特性,無需使用沉重而昂貴的壓力容器,適合建成緊湊、輕量化和低成本的小型模組化反應堆。熔鹽堆採用無水冷卻技術,只需少量的水即可運行,熔鹽堆輸出的高溫核熱可用於發電,也可用于工業熱應用、高溫制氫以及氫吸收二氧化碳制甲醇等,是我國北方乾旱少雨地區實現高效發電,取代煤電廠的有效解決方案。

此外,易小型化是熔鹽反應堆最為關鍵的特點,一旦研發成功,就將可用於核動力潛艇、核動力航母甚至是直達月球或火星的核動力太空梭。上世紀50年代冷戰時期,美蘇就曾嘗試著用熔岩反應堆方案製造核動力轟炸機,但由於技術原因,兩國的核轟炸機計畫最後均無疾而終,心照不宣地默默下線。據說,當時的研究人員在試圖降低反應堆的大小和重量時遇到了問題,還一個主要問題是,在裂變過程中使用的熱鹽會對管道和核反應室造成腐蝕,這是熔鹽反應堆最大的麻煩,當時的合金材料根本沒辦法解決這一問題。而近來,中國科學家聲稱已經找到了可以抗熔鹽腐蝕的鎳基超級合金,合金主要添加了鎢和鉬兩種過渡金屬元素。

選擇合適的熔鹽體系對熔鹽反應堆有重要的意義,美國橡樹嶺國家實驗室在選擇熔融氟化物方面制定了一些參考標準:高溫下具有高穩定性;低粘度和低蒸汽壓;高比熱容和熱導率;熔體的熔點不能超過525 ℃;作為燃料的熔鹽在輻照環境下仍能保持良好的穩定性;另外還要考慮熔鹽與石墨或其他結構材料的相容性以及成本和可操作性。

也可以說,鎢不僅被用於遮罩,還被用於熔鹽反應堆的抗腐蝕材料中。眾所周知,鎳基合金是目前應用廣泛且研究最多的結構材料,純鎳具有良好的抗氟化物腐蝕性,但高溫強度差使其不能作為單獨結構材料,這就需要在鎳中添加其它材料來進行加強,Mo和W等金屬是目前公認的最耐氟鹽腐蝕的純金屬,也是對鎳材料最好的補足。科學家在對 Ni,Mo,W 和 Fe 在 LiF-NaF 中的電化學行為的研究結果表明,Ni,Mo和W 表現出不同於 Fe 的腐蝕行為特徵,且前者的腐蝕速率小於後者,這可能與不同的腐蝕機制或電荷轉移數相關。另外NASA的研究也證實了難熔金屬Mo和W在反應堆3種氟化物鹽中均未觀察到明顯的腐蝕。

科學家研究了含有不同量的Cr,鉬Mo和鎢W 等強化相元素的鎳基合金在 850℃熔融FLiNaK 中的腐蝕性能,結果表明,Cr的選擇性溶解和擴散是熔鹽反應堆腐蝕的主要原因,要抑制Cr等元素的選擇性溶解,有必要抑制合金元素的外擴散,施加擴散障可能是一種簡單而有效的途徑。這種擴散障除能抑制元素的外擴散外,其在熔鹽體系中必須具有極高的化學穩定性,而添加了Mo和W難熔金屬元素的合金 (Hastelloy-N和Haynes 230) 在腐蝕後沿晶界分別析出了富Mo相和富W 相,表明 Mo和W的耐氟鹽腐蝕性能較好,是熔鹽反應堆必不可少的增強元素。

經過多年研究和政府資助後,中國科學家已經研發出了特製的合金和塗層材料來防止化學腐蝕。在甘肅建設的熔鹽堆旨在證明這一技術的可行性,如果驗證成功,中國的熔鹽反應堆技術率先突破技術瓶頸,成為世界上第一個完全自主擁有第四代核能技術的國家,我國的第一隻核動力航母製造也將很快提上議程。不過熔鹽反應堆的作用不僅是在軍事上,還可用于建設海上小型核電站,小型核電廠等民用能源領域

| 鎢產品供應商:中鎢在線科技有限公司 | 產品詳情: http://cn.chinatungsten.com |

| 電話:0592-5129696 傳真:5129797 | 電子郵件:sales@chinatungsten.com |

| 鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com | 鎢鉬圖片: http://image.chinatungsten.com |

| 鎢業協會:http://www.ctia.com.cn | 鉬業新聞: http://news.molybdenum.com.cn |